(서울=연합인포맥스) "인공지능(AI) 버블은 절대 오지 않는다."

전날 나온 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관의 이 한 문장은 강한 확신을 담고 있었다. 당국자의 입에서는 좀처럼 듣기 힘든 강한 확신이어서 그랬던 걸까, 유난히 배 부총리의 말이 귓가를 맴돌았다.

최근 들어 불거지고 있는 AI 거품론, 엔비디아의 순환 거래, 빅테크 기업들의 주가 변동성에 대한 우려를 단칼에 걷어내기 위해 다소 강한 표현이 필요했을 법도 하다. 특히 정부가 추진 중인 '독자 AI 파운데이션 모델 개발', 'AI 기본 사회', 26만 장 그래픽처리장치(GPU) 확보 계획 등을 속도감 있게 추진해야 하는 상황에서 정책 책임자로서 투자 위축을 경계하는 메시지는 충분히 이해된다.

그러나 문제는 '방향성'이 아니라 '언어'다. 경제와 기술의 역사에서 '절대'라는 말은 늘 위험했다. 케네스 로고프와 카르멘 라인하트의 금융위기를 분석한 저서 '이번엔 다르다(This Time Is Different)'에서 반복해 지적한 것도 바로 이 지점이다. 위기가 오기 직전, 시장과 정책 결정자들은 언제나 "이번엔 다르다"고 논쟁해왔다는 것이다.

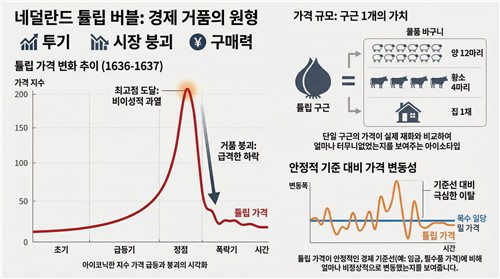

17세기 네덜란드의 튤립 버블도 그랬다. 튤립은 단순한 꽃이 아니라 희소성과 신용이 결합한 새로운 금융상품처럼 여겨졌고, 가격 상승에는 '합리적 이유'가 있다는 설명이 넘쳐났다. 2000년대 초 IT 버블 역시 마찬가지다. 인터넷은 실제로 세상을 바꿨고, 아마존과 구글은 살아남았다. 하지만 "인터넷은 거품이 아니다"라는 말 아래 수많은 기업과 자본이 한꺼번에 무너진 것도 사실이다. 기술의 생존과 시장의 가격 형성은 언제나 다른 궤적을 그렸다.

AI 역시 예외일 수 없다. 인공지능은 분명 전기, 자동차, 인터넷 등의 등장에 비견될만한 기술이다. 생산성은 물론, 산업 구조까지 바꿀 잠재력을 갖고 있다. 그러나 그 잠재력이 곧바로 모든 투자와 밸류에이션을 정당화하지는 않는다. GPU 확보 경쟁, 데이터센터 증설, AI 스타트업의 급격한 기업가치 상승은 기술 진보의 결과이기도 하지만, 동시에 기대가 선반영된 자산 가격의 영역이기도 하다.

더욱이 AI 산업은 자본 집약적이다. 막대한 선투자와 장기 회수 구조, 소수 기업으로의 집중 가능성은 경기 변동과 금리, 글로벌 자본 흐름의 영향을 크게 받는다.

항상 트리거는 작은 것에서 시작됐다.

'업다운 사이클은 있을 수 있지만 버블은 없다'는 설명은 금융시장이나 산업 전체로 보면 다소 모순적인 표현이다. 사이클이 있다는 것은 과열과 조정이 반복된다는 뜻이고, 그 조정 국면에서 시장은 언제나 '거품'이라는 단어를 사용해왔다.

정책의 역할은 낙관을 주입하는 것이 아니라, 불확실성을 관리하는 데 있다. AI 투자가 과도하게 위축되는 것도 문제지만, "절대 꺼지지 않는다"는 신호 역시 다른 방향의 위험을 낳을 수 있다. 시장은 정부의 확신을 근거로 더 공격적으로 움직일 수 있고, 조정이 왔을 때 충격은 더 커질 수 있다.

AI는 살아남을 것이다. 그러나 모든 AI 투자가 살아남지는 않는다. 기술은 계속 전진할 것이며, 가격과 기대는 조정을 받을 것이다. IT 버블 이후에도 인터넷은 사라지지 않았다. 다만 그 과정에서 자본과 기업, 일자리는 부침을 거듭했다.

이 때문에 'AI 거품론은 없다'는 말보다, 'AI는 장기적으로 유효하지만, 단기적 과열 가능성은 관리해야 한다'는 말이 당국자로서 더 책임 있는 언어가 아닐까 싶다. 절대라는 말이 위험한 것은 미래는 항상 불확실하기 때문이다. (산업부 차장)

ysyoon@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지