(서울=연합인포맥스) 김영삼 전 대통령이 정권을 잡고 문민정부를 탄생시켰을 때 유행어처럼 번진 말이 '한국병'이다. 군사정권 시절 쌓인 부패와 비리가 너무 많아서 한국병이라는 이름이 붙었고, 이를 치료해 '신한국'을 건설하겠다는 게 문민정부의 국정 목표였다. 여당의 당명도 신한국당으로 붙여졌을 정도였으니 한국을 개혁하겠다는 의지가 얼마나 강했을지 짐작할 만하다. 대표적인 한국병 사례는 공직자들의 부패, 고위층의 재산 해외 도피, 재벌기업과 정치권의 정경 유착 등이었다. 김영삼 대통령은 "성역은 없다"며 강도 높은 사정 작업을 벌였다.

먹고 사는 문제가 세상의 화두가 된 후에는 고치기 힘든 고질적인 경제 문제를 주로 한국병으로 불렀다. 매년 10%가 넘는 두 자릿수의 고도성장기를 지난 뒤 그동안 보지 못했던 부작용들이 수면 위로 급부상한 것이다. 경제의 근간인 일자리는 계속 줄어들고 나라의 살림살이인 재정은 날로 악화됐으며, 노사 갈등의 골은 깊어졌다. 자기 이익만 챙기는 풍조 속에 정치ㆍ사회적 타협은 점차 어려워지고, 그러는 사이 우리나라의 경제 체력은 점점 고갈돼 갔다.

따지고 보면 성장기를 멈춘 나라들이 모두 비슷한 병을 앓았다. '해가 지지 않는 나라'라는 칭송을 듣던 영국은 1970년대 중반 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 신청할 정도로 경제 상황이 악화했다. 방만한 공기업과 부실한 재정, 만성적인 파업과 대규모 실업 문제 등 총체적 난관에 봉착한 결과였다. 영국병으로 불렸던 이 중증은 마거릿 대처 총리가 대수술을 함으로써 비로소 치료됐다.

1980년대 미국 역시 철강과 자동차 등 주력 산업이 경쟁력을 잃고 무역적자와 재정적자를 함께 겪는 '쌍둥이 적자'를 겪으며 내리막길을 걸었으며 독일, 네덜란드 역시 경제성장이 정체되면서 독일병, 네덜란드병에 걸렸다는 조롱을 들어야 했다.

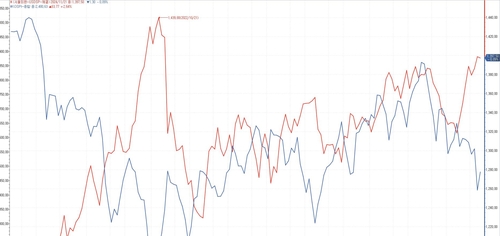

우리나라 경제의 기초체력을 상징하는 환율이 1,400원대에 올라섰다. 트럼프 트레이드에 따른 강달러 현상이 달러-원 환율에 녹아들었고, 서학개미로 대표되는 해외투자 열풍이 환율에 반영됐다고 한다. 글로벌 달러 강세의 영향이 크다고 하지만, 이토록 오랫동안 고환율 상태가 지속되는 건 우리 경제의 펀더멘털 자체가 약화했다는 신호로도 볼 수 있다. 저출산·고령화 문제로 야기되는 성장률 저하 문제와 복지지출에 대한 재정 부담, 기업들의 혁신 부족으로 인한 경쟁력 상실, 쪼그라드는 내수 경제와 고질적 일자리 부족 문제 등이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다. 그나마 경제의 버팀목 역할을 하던 수출도 내년부터는 전망이 매우 불투명하다. 다른 나라와 비교해 우리 주식시장이 유독 침체에 빠져 있는 점 역시 같은 논리로 설명할 수 있을 것이다.

무엇보다 대한민국을 상징하는 다이내믹함(역동성)이 사라지고 있는 점이 걱정스럽다. 기업 내부에서도 뭔가 해보자는 도전정신보다 적당히 안주하려는 모습만 보인다는 우려가 나온다. 한국 사회 전체에 활력이 떨어지고 있으며, 고령화 문제는 이를 더욱 부채질할 것이라는 지적이다. 미래의 먹거리인 인공지능(AI)과 빅데이터에 대한 준비도 다른 나라에 비해 뒤처져 있다는 비판은 뼈아프다.

선진국들은 자기 나라 이름에 꼬리표처럼 붙은 'OO0병'을 치유하기 위해 처절한 구조조정과 경제개혁을 밀어붙였다. '철의 여인' 대처 총리의 강력한 정책 이후 영국은 부흥기를 맞았으며, 미국도 철저한 반성과 구조개혁을 통해 1990년대부터 호황기에 들어섰다. 한국병이라는 소리를 다시 들어도 놀랍지 않은 지금, 우리는 무엇을 하고 있는지 되돌아봐야 할 때다. (편집해설위원실장)

jang73@yna.co.kr

(끝)

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지