(서울=연합인포맥스) 올해 글로벌 금융시장에서 발군의 성과를 보인 자산은 단연 금이다. 금 선물가격은 사상 최고치 경신을 거듭해 올해 들어 지난 26일까지 약 44% 급등했다.

S&P500 지수(13%)와 나스닥 지수(16%), 비트코인(17%), 이더리움(17%), 달러(DXY 기준, -9%)를 훌쩍 뛰어넘는 성적표다. 같은 안전자산으로 분류되는 엔화(5%), 스위스프랑(12%) 상승률과도 크게 차이가 난다.

금값 고공행진에는 여러 가지 이유가 거론된다. 올해 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 내놓은 충격적인 관세 정책으로 글로벌 경제 불확실성이 확대되자 금과 같은 안전자산에 대한 선호 심리가 커졌다.

연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 낮추리라는 기대감도 금 가격 상승의 원인으로 지목됐다. 금에는 이자가 붙지 않기 때문에 금리 인상기에는 보통 약세를, 인하기에는 강세를 나타내는 경향이 있다.

특이한 점은 가격 급등에 대한 경계감이나 급등 후 조정을 점치는 전망이 많지 않다는 것이다. 다수의 전문가가 단기 조정은 있을지언정 금값의 대세 상승이 이어질 것으로 보고 있다. 최근 골드만삭스는 가격이 5천달러까지 치솟을 수 있다는 놀라운 전망을 내놓기도 했다. 지금보다 무려 30% 높은 수준이다.

이와 같은 시각의 이면에는 금 가격을 달러 지배력 약화와 결부해서 이해해야 한다는 분석이 자리 잡고 있다. 트럼프의 변덕스럽고 극단적인 정책과 미국 내 정치·사회적 분열, 파월 해임 논란으로 불거진 연준 위기 등으로 미국, 즉 달러화에 대한 의구심은 그 어느 때보다 높아지고 있다.

글로벌 중앙은행의 행보에서도 이 같은 트렌드는 여실히 드러난다.

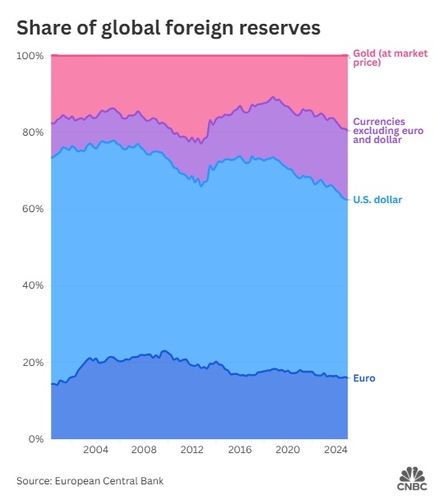

유럽중앙은행(ECB)에 따르면 글로벌 외환보유고에서 금이 차지하는 비중은 지난 2018년 11% 수준에서 작년 20% 수준으로 늘어난 반면, 달러 비중은 같은 기간 약 55%에서 46%로 줄어들었다. 금은 유로화를 제치고 세계 2위의 준비자산으로 등극하기도 했다.

올해 들어 중앙은행의 금 매수가 이어진 점을 고려하면 이러한 추세는 이어진 것으로 보인다.

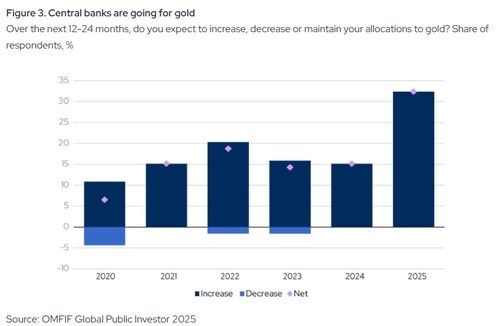

국제 싱크탱크 공적통화금융포럼(OMFIF)이 75개의 중앙은행을 대상으로 실시한 최근 설문 조사를 보면 약 30%의 응답자가 향후 12~24개월 동안 금 투자를 늘릴 계획이라고 밝혔다. 이는 작년 15%에서 크게 늘어난 수치다.

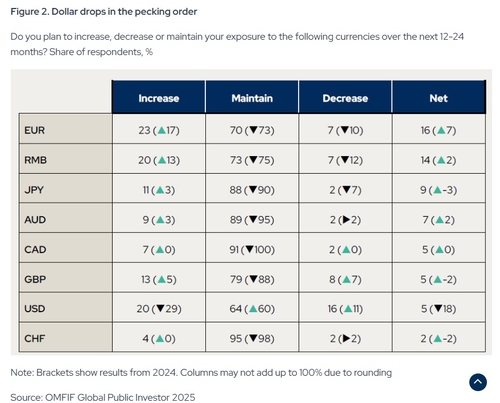

OMFIF는 앞서 6월에 공개한 설문조사에서 글로벌 주요 통화에 대한 비중 확대 여부를 조사했는데, 달러 비중을 늘리겠다는 중앙은행 응답자 비중은 작년 29%에서 20%로 낮아졌다. 유로화(17%→23%), 위안화(13%→20%), 엔화(3%→11%) 비중확대 응답이 늘어난 것과 대조적이다.

달러 인기가 시들고 있다고 하지만, 이를 대체할 통화가 마땅치 않다는 지적도 나온다. 유럽이 물밑 작업을 하고 있으나 역내 재정 불안과 미흡한 경제 회복으로 유로화가 달러를 대신하긴 어렵다는 목소리가 많다. 중국 위안화는 폐쇄적인 국가 구조로 인해 기축통화로 발돋움하긴 한참 멀었다는 분석이 지배적이다.

국제사회가 점차 다극화 양상을 띠는 것과 마찬가지로, 통화도 소위 '그 어느 것도 선택받지 못하는 G-제로' 상태에 놓이게 됐다는 지적이 나오고 있다. 최근 금 랠리는 이러한 상황을 단면적으로 보여주는 것이라는 해석이다. 금이 특정 국가의 정치, 경제, 사회 문제에 얽매이지 않은 가장 안전한 자산이라는 인식이다.

니혼게이자이신문은 최근 게재한 '플라자 합의 이후 40년' 기획에서 "달러 매력에 반비례하듯 투자 자금이 분산돼 기축(基軸)이 없는 세계에서 (투자자들이) 승부수를 모색하고 새로운 질서를 형성하게 될 것"이라며 "금의 비정상적인 인기는 그 서막에 불과하다"고 진단했다.

예상대로 기축이 사라지는 현상이 뚜렷해진다면 글로벌 금융시장은 어떤 모습을 띠게 될까. 금과 달러 이외에 어떤 자산이 뜨고 지게 될까. 시장참가자들이 앞으로도 주시해야 할 이슈다. (국제경제부장)

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지